為什麼你學不會,不是因為你不夠聰明,而是你以為你學不會

你是不是曾經想學一項技能,比如英文、簡報、程式設計,但一遇到困難就放棄,心裡想:「我天生就不適合這個」?或者你曾經因為一次失敗考試、一次簡報被打槍,就懷疑自己是不是根本沒有能力?這樣的念頭,其實不是你的問題,而是來自一種無聲的「思維模式」。

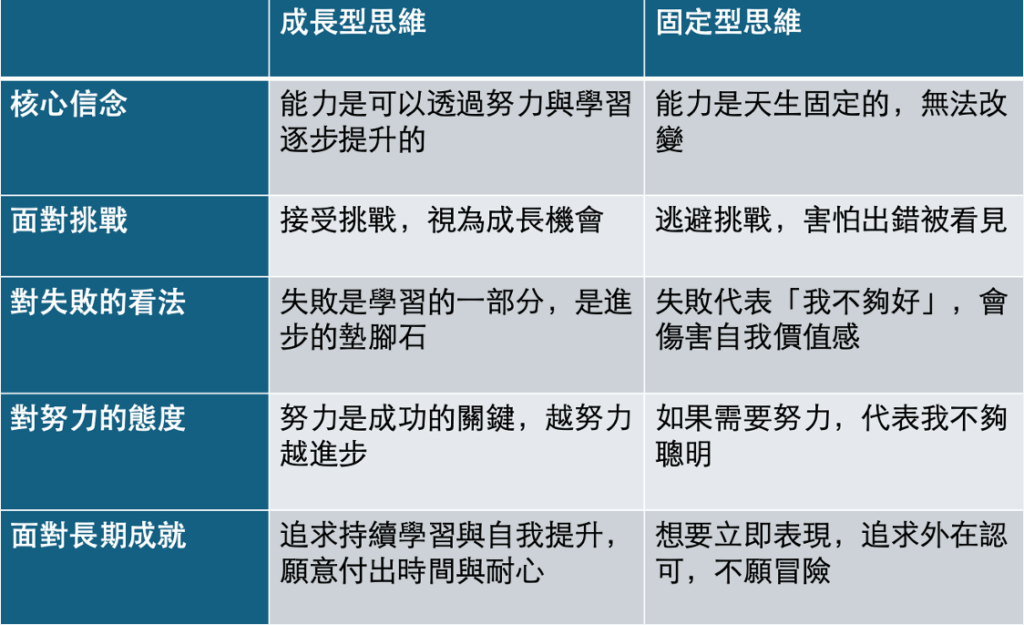

心理學家 Carol Dweck 用了數十年的研究,提出一個改變全球教育與職場訓練的觀點:我們每個人都會落在兩種思維之間——成長型思維和固定型思維。

什麼是成長型思維?

Carol Dweck發現,擁有「成長型思維」的人那些在學業、運動、創業或人生中能夠長期進步、反敗為勝的人,都有一個共通特質,他們相信:能力不是天生固定的,而是可以透過努力、練習、學習與反思持續增強的。這樣的人面對失敗時,不會陷入否定或逃避,而是問自己:「我可以學到什麼?我可以怎麼做得更好?」他們會:

- 接受挑戰

- 樂於犯錯與修正

- 勇敢踏出舒適圈

- 用時間累積實力而不是急功近利

什麼是固定型思維?

相對地,「固定型思維(Fixed Mindset)」的人,會相信:能力是天生的,有就是有,沒有就是沒有,努力也改變不了什麼。這種想法看似保守,其實是心靈的一種自我保護機制,因為如果認為「我無能改變」,就能避免承擔失敗的責任。結果是,他們常會:

- 逃避挑戰

- 害怕失敗(因為怕被看扁)

- 排斥回饋(覺得是批評)

- 羨慕別人的成功,卻認為「那不是我做得到的」

而最終,他們不會真的比較輕鬆,反而因為不敢挑戰而限制了自己的可能性。

IU:從被拒絕的練習生,到全韓國最被尊敬的女歌手

在舞台上閃閃發光、嗓音溫柔動人的 IU,如今是韓國家喻戶曉的歌手與演員,但她的故事,並不是從掌聲開始的。

IU,本名李知恩,出生於一個並不富裕的家庭。小時候因為父母債務問題,她被迫與祖母同住,家中一度連基本生活都難以維持。她的成長,是從地下室裡的生活開始的,而不是音樂教室或明星培訓營。

當她說出「我想當歌手」時,沒有人相信她。她參加了將近 20 場選秀試鏡,幾乎全被拒絕,有的甚至當場被羞辱她的外型:「你這樣的長相,不適合當明星。」而最讓人痛心的是,她還曾遭遇假公司詐騙,騙走全家積蓄。

換成一般人,可能早就放棄了。但 IU 沒有。她沒有資源、沒有背景,但她有一個信念:「如果沒有人相信我,那我就自己相信自己。」

她開始每天自學唱歌,錄音、投稿、參加更多試鏡,不斷優化自己的表演。終於,在2008年,她憑藉一首《迷兒》正式出道。然而,真正的挑戰才剛開始。

剛出道的 IU 並不受歡迎,甚至被觀眾冷落。她的形象被定位為「小清新」,沒有特色、唱功普通、話題度低。然而,她沒有抱怨,而是選擇不斷進步。

她開始學吉他、作曲、作詞,積極參與音樂製作,只為讓大家看見「真正的 IU」。她說:「如果觀眾還不喜歡我,那是我還不夠好。」

終於,她憑藉《好日子》、《Palette》、《Love Poem》等一首首用心創作的歌曲,成功轉型為全能創作型歌手。不只是偶像,更是藝術家。如今的她,不但音樂作品屢創紀錄,也成為韓國最受尊敬的藝人之一,連業界都尊稱她為「信聽 IU」(聽她的歌是信任的保證)。

IU 的故事,就是成長型思維的最佳證明。她沒有被批評打倒,反而用一次次的努力,證明「不是因為我有天份才努力,而是因為我努力過,才配得上成功。」

你會是被思維限制的人,還是打破框架的人?

能力,從來不是固定的,而是可以透過學習、反思、堅持被一點一滴地雕刻出來的。你可能一開始輸在起跑點,但只要你擁有成長型思維,你就有能力創造自己的終點線。「你不需要一開始就很厲害,但你要願意開始,才能變得厲害。」——成長型人生的信仰。所以現在回頭問自己:你是哪一種思維?你選擇要成為哪一種人?

如何培養成長型思維?

- 把「我做不到」改成「我還沒做到」

增加語言中的彈性與可能性,讓你的大腦知道:「我只是還在路上」。 - 擁抱錯誤與回饋

寫下你這週最失敗的一件事,以及你從中學到什麼。你會發現失敗不可怕,怕的是錯過學習。 - 觀察自己面對挑戰時的語言

你是否總是逃避、責怪或否定?換個說法,換個思維。